「うちは資産家じゃないから、相続で揉めるなんてありえない」

「遺言書さえ書いておけば、すべて丸く収まるはず」

もしあなたが、ご自身の家族の相続について、このように考えているとしたら…。

それは、将来の家族関係を揺るがしかねない、非常に危険なサインかもしれません。

これまで数多くの相続のご相談をお受けしてきましたが、実は、相続トラブルの大きな火種である「遺留分(いりゅうぶん)」の問題は、多額の資産を持つご家庭よりも、相続税がかからないようなごく普通の家庭でこそ、深刻化しやすいのです。

大切な家族を「争族」の悲劇から守るため、遺留分の正しい知識と、今からできる具体的な対策を徹底解説します。

「遺留分」の基本を知ろう

相続を語る上で欠かせない「遺留分」という言葉の意味から確認しましょう。

【遺留分とは】

法律で定められた相続人(法定相続人)に対して、最低限保障されている遺産の取り分のこと。 これは法律で保護された非常に強い権利です。

例えば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていたとしても、他の相続人が持つ「遺留分」という権利まで消滅させることはできません。基本的に、遺留分は遺言書の内容よりも優先されると考えてください。

ただし、この強力な権利を持つ相続人は決まっています。

【遺留分が認められる人】

・配偶者(夫、妻)

・子(または孫などの代襲相続人)

・両親(または祖父母)

【遺留分が認められない人】

・被相続人の兄弟・姉妹

この「被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない」という点は、重要なポイントとして覚えておきましょう。

【要注意】遺留分トラブルは「一般家庭」でこそ起こりやすい

「結局、財産があるから揉めるんでしょ?」と思われるかもしれません。しかし、現場の実感は逆です。相続税がかかるかどうか、というラインの一般家庭にこそ、遺留分トラブルは起こりやすいと言えます。

その原因は、主に3つの典型的なパターンに集約されます。

原因① 「偏った遺言書」

「長男にすべての不動産を相続させる」といったように、遺言書の内容が特定の相続人に偏っているケースです。これが最も多いトラブルの原因といえます。

原因② 「生前の特別扱い」

トラブルの種は、遺言書だけではありません。生前の「贈与」も原因となります。

- 相続人に対する生前贈与: 相続開始前10年間の贈与が対象となります。

(例):「長男のマイホーム購入資金を援助した」 - 相続人以外に対する生前贈与: 相続開始前1年間の贈与が対象となります。

(例):「末の娘の結婚費用を多めに出してあげた」

こうした“良かれと思って”の資金援助が、他の相続人から見れば「不公平な特別扱い」と映ります。そして、この生前贈与も遺留分の計算対象となるため、「私の取り分が侵害されている」という主張につながるのです。

原因③ 評価額のズレが生む亀裂「自宅不動産」

遺留分の金額は、財産の評価額を基準に決まります。特に不動産のように、明確な価格がない資産の場合、「この土地の評価額はいくらだ」という点で相続人間の意見が食い違い、争いに発展することがあります。

その遺言書、大丈夫?

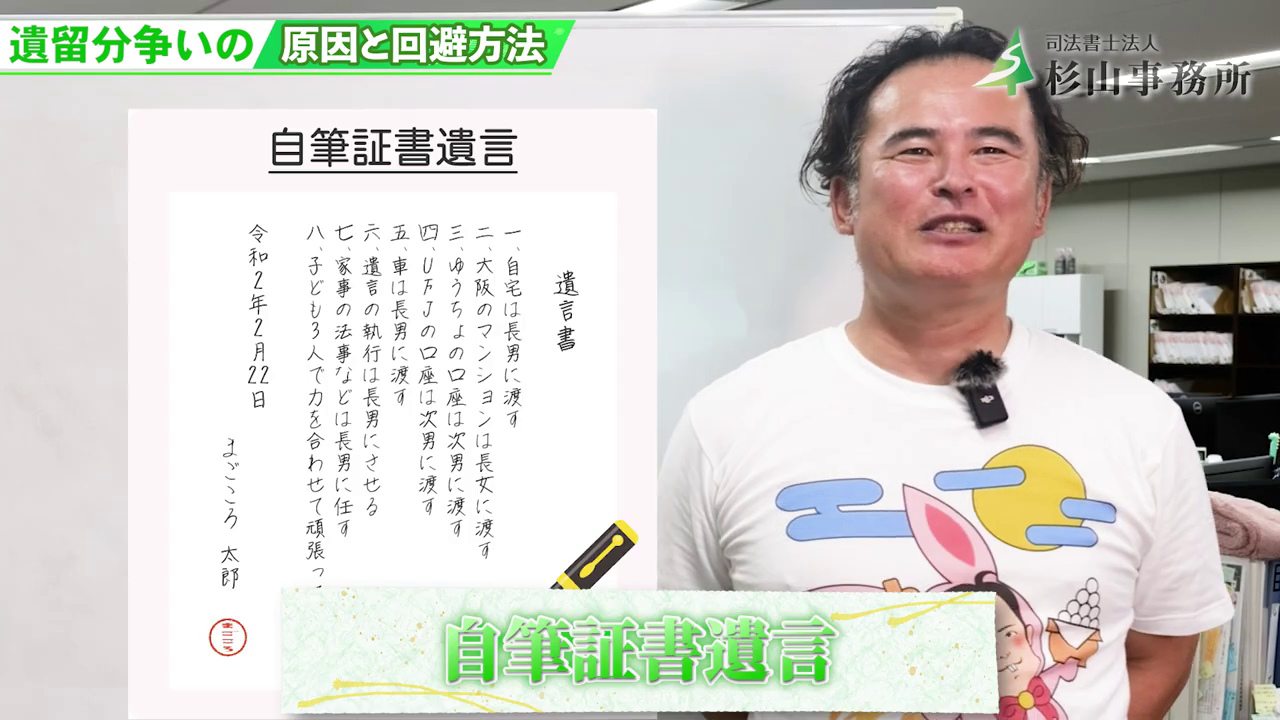

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。特にトラブルの源になりやすいのが「自筆証書遺言」です。

【自筆証明書遺言】

遺言者がすべて手書きで作成する遺言書。手軽だが、不備があると無効になるリスクがある。

【公正証書遺言】

法律の専門家である「公証人」が作成に関与する遺言書。手間と費用はかかるが、法的に確実で信頼性が高い。

自筆証書遺言は、遺言者一人の判断で作成できてしまうため、第三者のチェックが入りません。その結果、特定の相続人に偏った内容になりやすく、それが後の遺留分トラブルに直結してしまうのです。

法務省のデータによれば、自筆証書遺言を作成する人の6割以上が、総財産額3,000万円未満の方々です。

「想いを込めて書いたはずの遺言書」が、かえって家族の争いの原因になってしまう。これが、一般家庭に潜む相続トラブルの正体です。

生前にできる3つの重要対策

ご自身が遺言を残す側として、今からできる3つの重要なポイントをご紹介します。

対策①:【基本中の基本】遺留分を侵害しない遺言書で備える

まずは、「誰が法定相続人になるのか」「各相続人の遺留分はいくらか」を正確に把握しましょう。その上で、すべての相続人の遺留分を尊重した内容の遺言書を作成することが、最も確実な対策です。

対策②:生命保険を活用して想いを形にする

「特定の相続人には、感謝の気持ちとして財産を多く残したい」という想いがある場合、生命保険が有効な手段となります。

受取人に指定された人が受け取る死亡保険金は、原則として遺産分割の対象外となり、遺留分の計算にも含まれません。これにより、他の相続人の遺留分を侵害することなく、特定の相続人へ想いを形として残すことができます。

対策③:付言事項や終活ノートでメッセージを残す

法的な対策と同様に大切なのが、ご自身の想いを言葉で残すことです。

遺言書には、法的な効力はないものの、家族へのメッセージを書き残せる「付言事項(ふげんじこう)」という欄があります。遺言書の付言事項や終活ノートに、財産分けの理由や家族への願いを記すことで、相続人の感情的な対立を和らげ、争いを回避できる可能性があります。

まとめ:相続を「争続」にしないために

今回は、遺留分トラブルの原因と回避策について解説しました。

- 遺留分トラブルは、財産の多い少ないにかかわらず、どの家庭でも起こりうる。

- 手軽な「自筆証書遺言」が、かえってトラブルの原因になることも。

- 未来の争いを防ぐ鍵は、「遺留分への配慮」「生命保険の活用」「想いを伝えるメッセージ」の3つ。

相続を、家族の絆を壊す「争族」にしないためには、生前の準備と、家族でオープンに話し合う機会を持つことが何よりも大切です。

相続や遺言について、もし少しでも分からないことやご不安な点があれば、私たち専門家がお力になります。どうぞお気軽にご相談ください。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。