「葬儀費用や入院費の支払いに故人の預金を使おうと思っていたのに、どうしよう…」

ご家族が亡くなられた後、多くの方が直面するのが銀行口座の凍結という問題です。突然のことで何から手をつけていいか分からず、途方に暮れてしまいますよね。

この記事では、司法書士の杉山一穂先生が解説する動画を元に、「なぜ口座が凍結されるのか」という基本から、「凍結を解除するための具体的な5つのステップ」「かかる期間や費用」まで、どこよりも分かりやすく解説します。

銀行口座はいつ凍結されるの?タイミングを解説

「死亡届を出すとすぐに口座が凍結される」と思っていませんか?

結論から言うと、口座は自動で凍結されません。

多くは家族の連絡で凍結が始まり、それまでは通常通り使えます。

金融機関が死亡を知る主な方法は、家族からの連絡、新聞のお悔やみ欄、葬儀の看板、取引先からの情報など。

そのため、公共料金やクレジットカードの引き落としがすぐに止まる心配はありません。

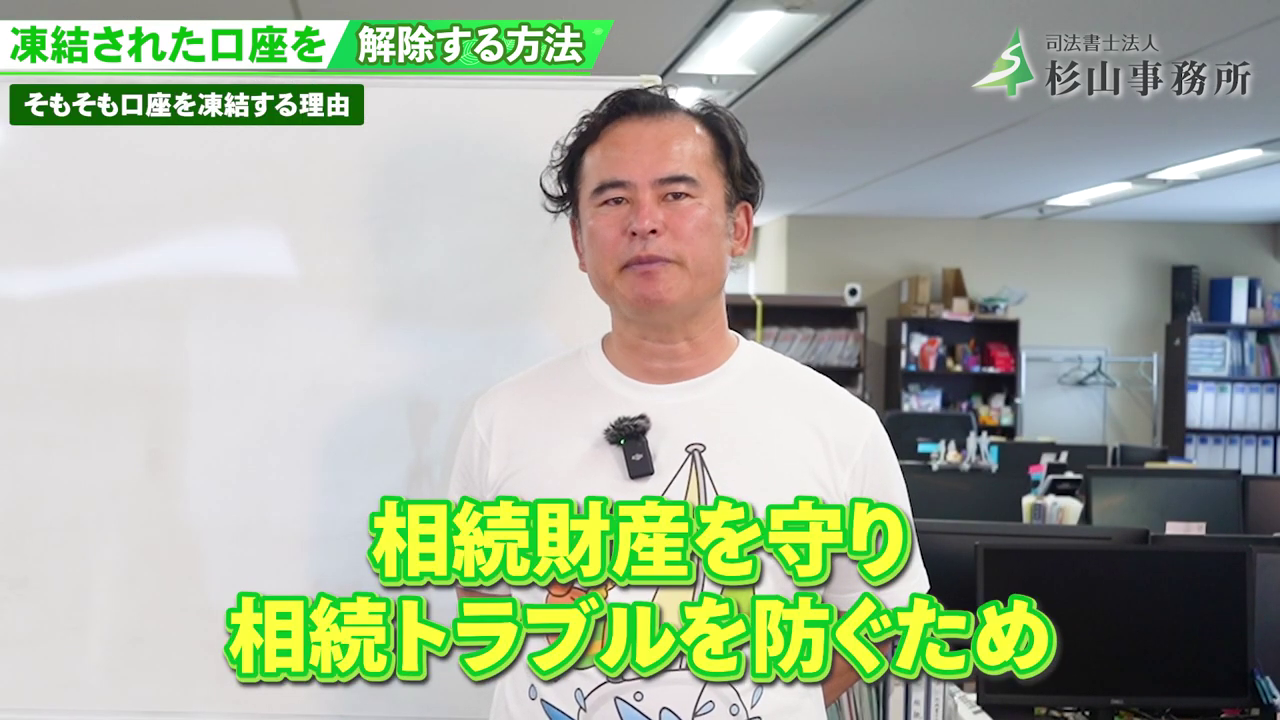

なぜ口座は凍結されるのか?

銀行が口座を止めるのは、相続トラブルを防ぐためです。

口座が凍結されないままだと、誰かが勝手にお金を引き出し、「使いすぎた」「不公平だ」と争いの原因になります。そのため、遺産を公平に分ける準備が整うまで、銀行が一時的に財産を守ってくれているのです。

口座が凍結されると、キャッシュカードでの引き出しはもちろん、窓口で家族であることを伝えてもお金を引き出すことはできません。入金や振込、公共料金の引き落としもできなくなります。

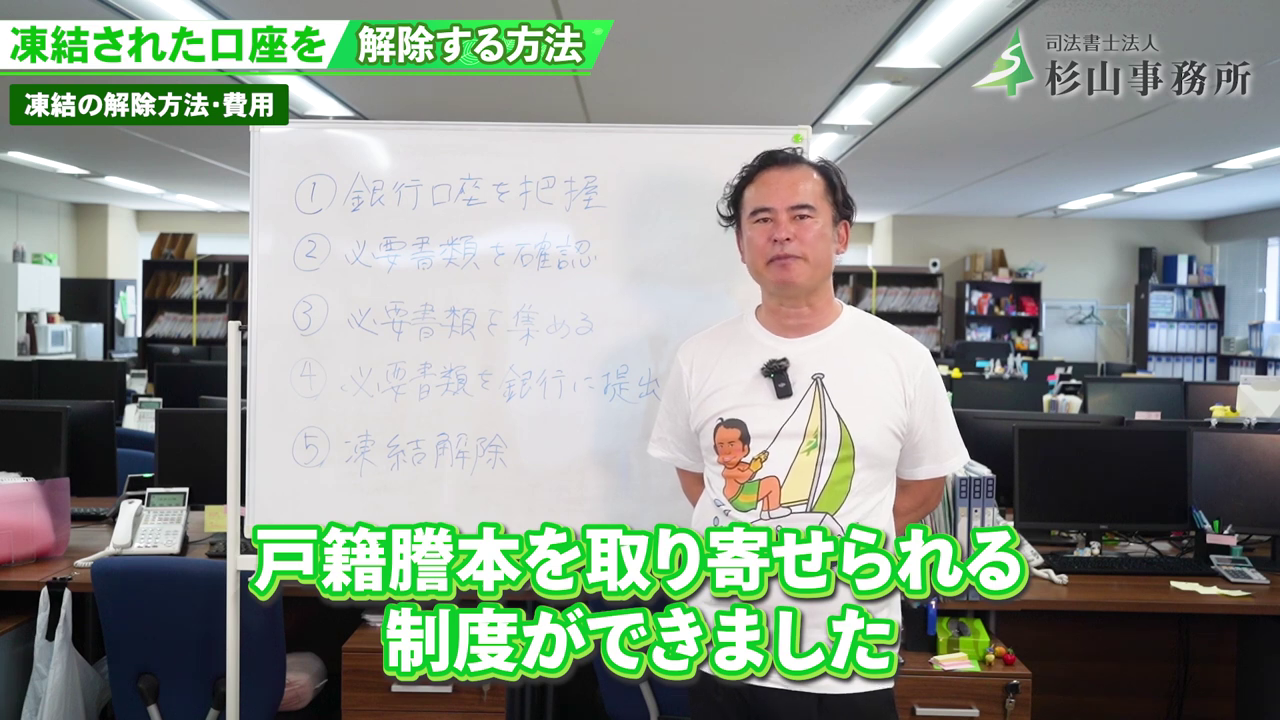

凍結解除までの5つのステップ

凍結された口座を再び使えるようにするためには、凍結の解除が必要です。

実際の手順を5つのステップで詳しく解説します。

ステップ1:銀行口座を把握する

まずは、故人がどの金融機関に口座を持っていたのかを把握します。

ステップ2:必要書類を確認する

故人の口座がある金融機関に連絡すると、凍結解除に必要な書類の案内があります。

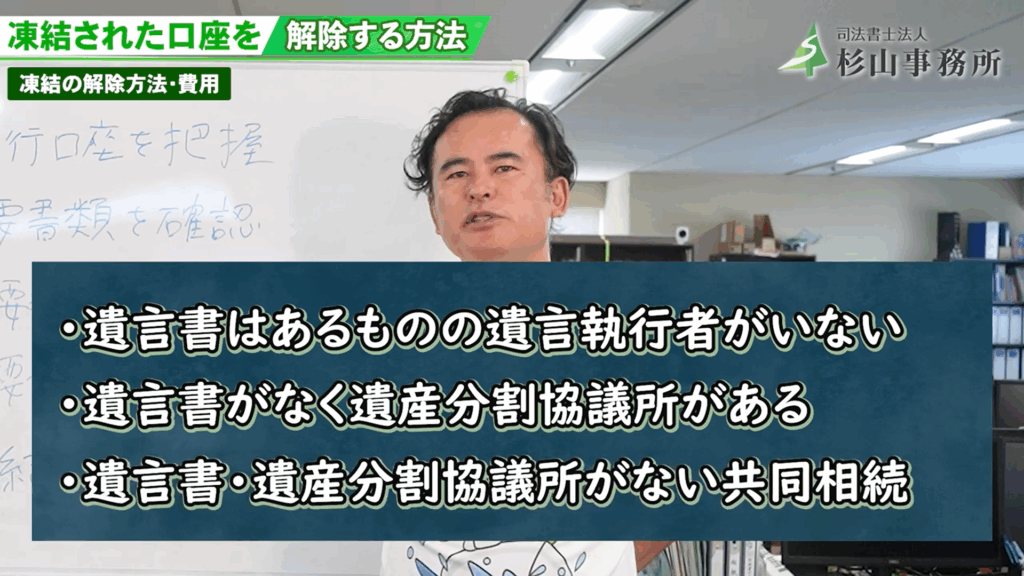

書類は遺言書や遺産分割協議書の有無など、状況により異なるため、事前の確認が大切です。

主なケース:

・遺言書あり(執行者なし)

・遺産分割協議書あり

・両方なし(共同相続)

ステップ3:必要書類を集める

金融機関から指示された必要書類を集めます。

主に必要なのは、故人の「出生から死亡までの戸籍謄本」、相続人全員の「戸籍謄本」「印鑑証明書」などです。

戸籍は相続人を確定するために必要で、転籍が多いと手間がかかります。

【朗報】2024年3月1日より戸籍謄本の広域交付制度がスタート!

2024年からは最寄りの役所でまとめて取得できるようになり、手続きがスムーズになりました。

ステップ4:必要書類を銀行に提出する

集めた必要書類を金融機関に提出します。直接銀行窓口へ行く場合は、事前に予約をしてから訪問するとスムーズです。

ステップ5:凍結解除

書類に不備がなければ、提出から2〜3週間ほどで手続きが進み、口座の凍結が解除されます。

ただし、故人の口座が再び使えるようになるのではなく、口座は解約され、預金は相続人の代表口座に一括で振り込まれるのが一般的です。

凍結解除にかかる期間と費用

期間:必要書類を提出してから約2~3週間

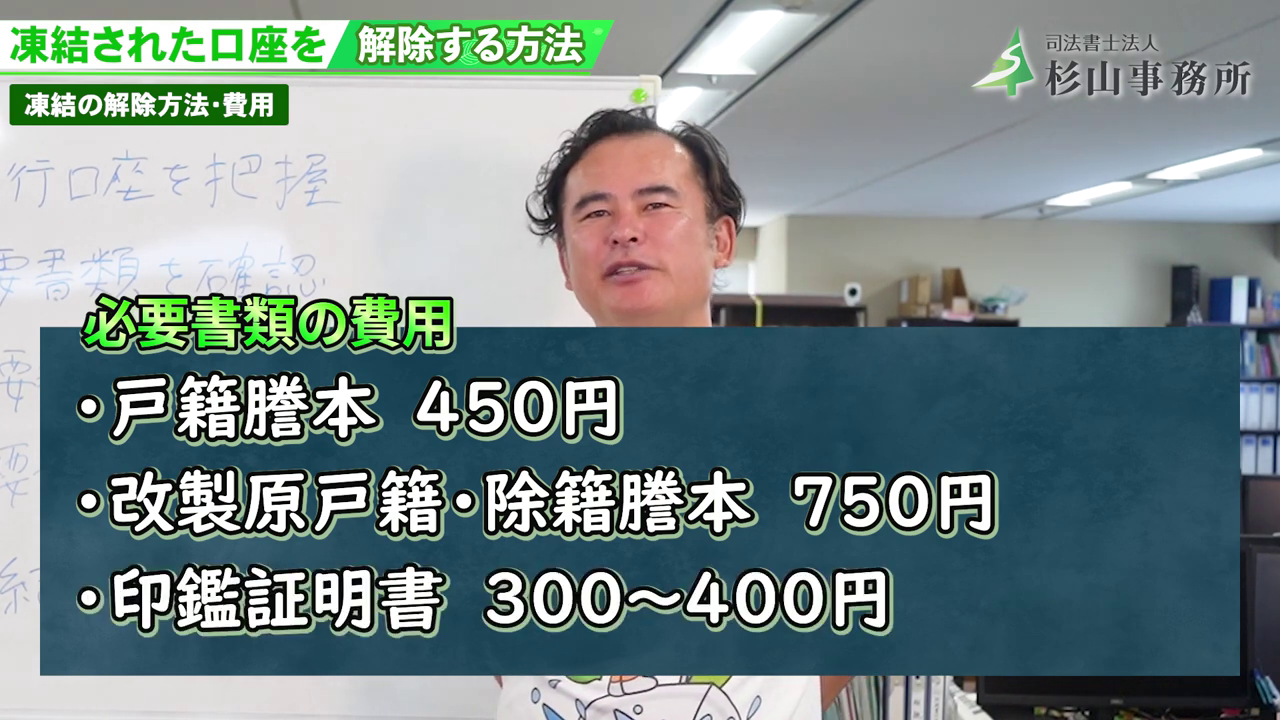

費用

銀行への手数料: 基本的にかかりません。

必要書類の取得費用:

・戸籍謄本:1通 450円程度

・改製原戸籍・除籍謄本:1通 750円程度

・印鑑証明書:1通 300~400円程度

相続人の人数にもよりますが、数千円程度で済むのが一般的です。

なお、司法書士など専門家に依頼する場合は、3〜5万円程度の報酬がかかるのが相場です(財産額や手続き内容によって変動あり)。

まとめ:専門家への相談も検討しましょう

今回は、亡くなった方の銀行口座凍結解除の手続きについて解説しました。

- 口座凍結は、金融機関が死亡の事実を把握したタイミングで行われる

- 目的は、相続財産を保護し、相続トラブルを防ぐため

- 解除には、5つのステップを踏んだ正式な手続きが必要

- 手続きは煩雑だが、専門家に依頼する選択肢もある

ご自身で手続きを進めることも可能ですが、書類集めや金融機関とのやり取りに不安がある場合は、専門家に相談することも有効な手段です。

もし手続きに不安を感じたり、ご自身で進めるのが難しいと感じたりした場合は、私たちのような専門家にお気軽にご相談ください。杉山事務所では、相続に関するご相談を随時受け付けております。

この記事が、皆さまの相続手続きの一助となれば幸いです。