親が亡くなった直後は、悲しみに浸っている暇もないほど、さまざまな手続きに追われます。

しかし、これらの手続きの多くには厳格な期限が設けられており、知らずに放置してしまうと、思わぬペナルティが課せられることも少なくありません。

そこで今回は、司法書士の杉山一穂氏が解説する「親が亡くなった後にやるべき手続き10選」を、誰にでも分かりやすくまとめました。いざという時のために、ぜひこの記事を最後までお読みください。

まず確認!親の死後にやるべき手続きリスト

今回ご紹介する手続きは、以下の10項目です。役所関係から遺産関係まで、それぞれ順番に見ていきましょう。

死亡届の提出

まず、最初に行うべき手続きです。

- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り

親が亡くなったら、医師が「死亡診断書」を作成します。事故死など病死以外の場合は、警察が「死体検案書」を発行します。 - 役所への提出

死亡診断書を受け取ったら、死亡がわかった日から7日以内に、役所へ「死亡届」を提出してください。

このとき、火葬・埋葬に必要となる「火葬許可証」の申請も一緒に行うとスムーズです。

【POINT】

「死亡届を出すと銀行口座がすぐ凍結される」と思われがちですが、

役所から金融機関に自動通知はされないため、即時凍結されるわけではありません。

健康保険証・介護保険証の返却

故人の健康保険証や介護保険証は、資格を失うため返却する必要があります。期限は加入している保険によって異なります。

- 国民健康保険(国保)の場合: 死亡から14日以内に返却が必要

- 社会保険(社保)の場合: 死亡から5日以内に返却が必要

提出先は、国保なら市区町村の役所、社保なら勤務先または年金事務所です。

【注意!】故人が世帯主だった場合

故人が世帯主だった場合、家族全員分の健康保険証を一度返却し、改めて国保か社保に加入し直す必要があります。

年金関係の手続き

故人が年金を受給していた場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出し、年金の受給を停止する手続きが必要です。

- 提出先: 年金事務所 または 年金相談センター

- 提出期限:

- 国民年金:14日以内

- 厚生年金:10日以内

【遺族年金について】

もし故人が受け取っていない「未支給年金」があれば、遺族が請求できます。また、故人によって生計を維持されていた遺族は「遺族年金」を受給できる場合があります。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

- 遺族基礎年金: 故人に「18歳未満の子供」または「障害のある20歳未満の子供」がいる場合にのみ支給されるものです。

- 遺族厚生年金: 故人が厚生年金に加入していた場合に支給される年金で、子供のいない配偶者なども支給の対象になります。

これらの手続きの時効は5年です。

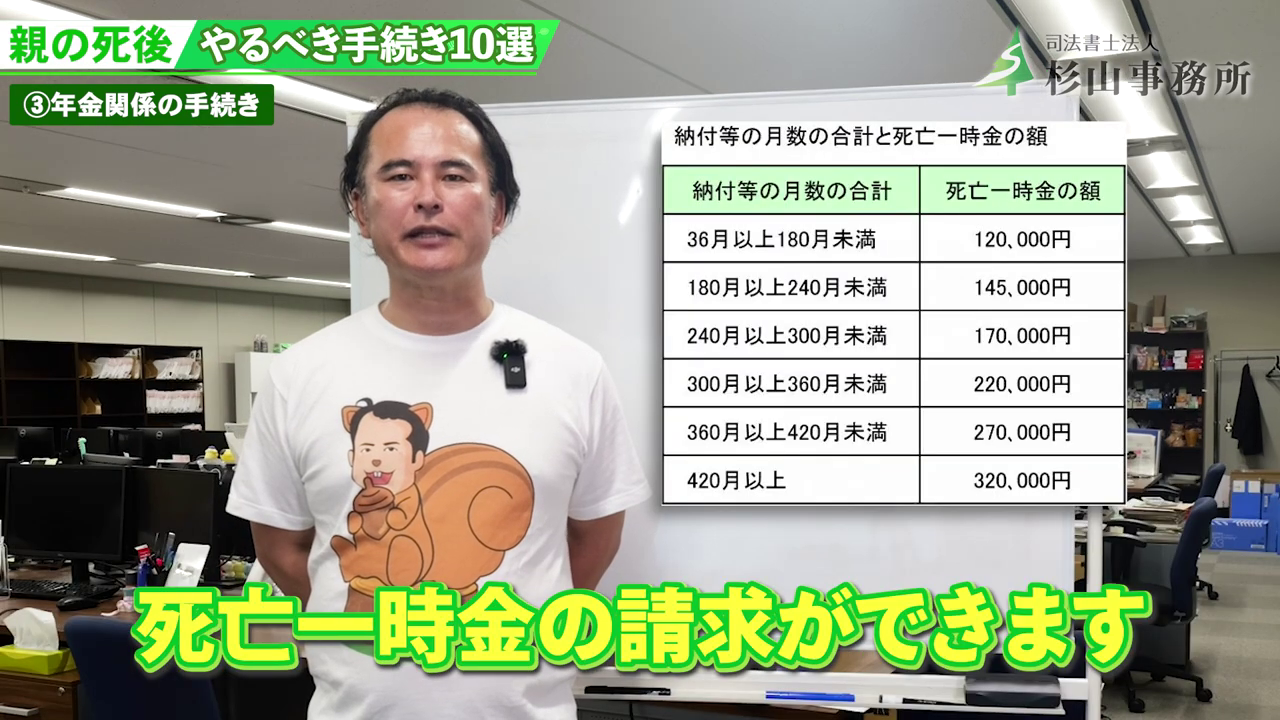

【死亡一時金について】

故人が自営業者などで国民年金の第1号被保険者であり、遺族が遺族基礎年金をもらえない場合は、「死亡一時金」を請求できることがあります。

世帯主変更

故人が世帯主だった場合、14日以内に役所で世帯主変更の手続きが必要です。

ただし、残された家族が「配偶者と未成年の子供だけ」など、次に誰が世帯主になるか明らかな場合は、届出は不要となります。

不動産の相続登記

故人が所有していた土地や家などの不動産を相続する場合は、「相続登記(名義変更)」が必要です。

これまで任意でしたが、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されました。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に、相続登記の申請手続きを行わなくてはなりません。

相続登記は手続きが複雑なため、司法書士などの専門家に相談するのが最も確実で安心です。

遺産関係の手続き

遺産関係の手続きは非常に複雑で、親族間のトラブルに発展しやすいものです。慎重に進めましょう。

1. 遺言書の有無を確認する

まずは故人が遺言書を残しているかを確認します。あれば原則、その内容に従って遺産を相続します。

2. 遺言書の検認(必要な場合)

自宅などで見つかった「自筆証書遺言」は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。

勝手に開封すると無効になることもあるので注意。 ※「公正証書遺言」なら検認は不要です。

3. 遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。 「誰が・何を・どれだけ相続するか」の話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。

【POINT!】

遺産関係はトラブルになりやすいため、こちらも司法書士などの専門家にご相談ください。

預貯金・株式などの名義変更

預貯金

金融機関に連絡し、解約または名義変更の手続きを行います。

株式・債券・投資信託など

証券会社に連絡し、名義変更の手続きを行います。故人の口座から直接換金して払い出すことはできないため、相続人が開設した証券口座に資産を移管することになります。

相続税の申告・納税

遺産の総額が、相続税の「基礎控除額」を超える場合は、相続税の申告と納税の義務があります。

【相続税の基礎控除額】

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

申告と納税の期限は、相続の開始を知った日(通常は故人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

期限を過ぎると、加算税や延滞税の対象になるため要注意です。

所得税の準確定申告

故人が生前に自営業や不動産賃貸などをしていた場合、死亡日の翌日から4か月以内に、所得税の「確定申告(準確定申告)」をする必要があります。

【所得税の準確定申告とは】

被相続人(故人)の代わりに相続人が確定申告をすることを指します。

年末に亡くなった場合でも、通常の確定申告の期限(翌年3月15日)ではなく、死亡から4ヶ月以内の期限が適用されるので注意が必要です。

その他

上記でご紹介した9つの手続き以外にも、以下のような手続きがあります。

- 電気、ガス、水道などの名義変更・解約

- クレジットカードの解約

- 運転免許証、パスポートなどの返却

使わなくなるものは解約し忘れないように気を付けましょう。

【注意!】携帯電話の解約タイミング 携帯電話をすぐに解約してしまうと、故人の知人などと連絡が全く取れなくなる可能性があります。関係各所への連絡がひと通り落ち着いてから解約することをおすすめします。

まとめ:円満な相続のためには「生前の準備」がカギ

今回は親が亡くなった後、やるべきこと10個を抜粋して解説しました。

親が亡くなった後の手続きは多く、特に相続関係は専門知識が必要なため、ご家族だけで対応するのは大変です。

だからこそ、元気なうちの準備が重要です。

- 遺言書を書いておくこと

- 相続税対策をすること

この2つをしておくだけで、残された家族の負担は大きく軽減できます。

もし手続きに不安があったり、何から始めればよいか分からなかったりする場合は、ぜひ私たち司法書士のような専門家にご相談ください。ご家族それぞれの状況に合わせた最適な方法を一緒に考え、スムーズな手続きをサポートいたします。

この記事が、皆さまの不安を少しでも和らげ、未来への備えの一助となれば幸いです。